C'est dans un ancien atelier d'artisan, au rez-de-chaussée d'une rue tranquille du XIe arrondissement de Paris, que Mazarine Pingeot a posé son sac avec toute sa smala. Un de ces lieux ouverts à

tous, aux enfants, aux amis... L'exact opposé du sinistre grand appartement de fonction de son adolescence, fermé au monde extérieur. Mazarine Pingeot, 37 ans, professeur de philosophie à Paris

VIII (Saint-Denis), journaliste et fille longtemps cachée de François Mitterrand. n'en finit pas de reconstruire sa vie. De revisiter son drôle de passé. Auteur de plusieurs romans, dont

Bouche cousue, publié avec succès (300 000 exemplaires vendus) en 2005, la chroniqueuse de Michel Field a suivi avec intérêt la dernière campagne présidentielle. Mais ce sont

essentiellement ses vertes années et son ascendance peu banale qui nourrissent encore une fois - et avec bonheur - ce Bon Petit Soldat.

Pourquoi, sept ans après Bouche cousue et son succès colossal, avez-vous souhaité revenir sur votre enfance?

Bouche cousue était une sorte de coming out, une étape fondamentale dans mon travail littéraire, les précédents romans n'étant que des exercices de style, mais il ne m'a pas pour autant

délivrée de la muselière. En fait, ce livre, je pourrais l'écrire toute ma vie ; selon la période, il y a toujours un point de vue différent sur les problèmes à régler, à détricoter. J'en écrirai

peut-être un autre, voire deux. C'est l'histoire d'une vie, une interrogation infinie et qui bouge.

Mazarine Pingeot en 7 dates

1974 Naissance le 18 décembre à Avignon (Vaucluse).

1994 Elève à l'Ecole normale supérieure ; diffusion, le 21 septembre, d'une photo en compagnie de son père à la Une de Paris Match.

1997 Agrégation de philosophie.

1998 Publication de son Premier Roman.

2003 Chroniqueuse dans Field dans ta chambre.

2005 Sortie de Bouche cousue.

2012 Publication de Bon Petit Soldat, son 9e livre, chez Julliard.

Si le premier avait été déclenché par la grossesse, le déclic de celui-ci est, semble-t-il, la campagne présidentielle...

Oui, l'effet de déjà-vu a enclenché la dynamique. Assez vite après Le Bourget [le premier grand meeting de Hollande], j'ai commencé à écrire. Comme un journal, en temps réel, mais cela n'a rien à

voir avec un journal de campagne ou un livre politique.

Vous utilisez le "vous" tout au long du récit. Cette impossibilité de dire "je" vous a tout de suite sauté aux yeux?

Cela s'est imposé lors de l'écriture. Le choix du "vous" est à la fois une forme de distanciation, qui permet aussi l'ironie, le jeu avec son histoire, et le véritable thème du livre, le tabou du

"moi".

Jeune, vous vous deviez, en effet, d'être invisible - vous vous comparez même à un agent de la DST -, un "cauchemar éveillé".

Il n'y a pas pire que d'être un agent secret, sans identité. Cela engendre pas mal de névroses. Tu associes inconsciemment le fait de devoir te taire et te cacher à quelque chose de honteux. Car

que cache-t-on ? Soit un trésor, soit quelque chose de honteux. Moi, j'avais le double statut... Pas facile de devenir soi-même dans ces conditions. Et puis tu vas encore plus loin que ce que

l'on te demande. Pour protéger les parents, tu fais tout pour ne pas déranger, tu es un bon petit soldat. Cela s'exprime dans le rapport à l'argent, aux gens, au travail, à la légitimité.

Toujours s'excuser d'être là. Cela devient une seconde nature. Aujourd'hui encore, négocier un salaire, revendiquer ma valeur, est un cauchemar pour moi.

Vous aviez deux solutions : vous taire ou vous révolter. Pourquoi avoir choisi la première?

En fait, la révolte n'était pas possible. Une bonne révolte adolescente aurait été, dans mon cas, un coup d'Etat, c'était dangereux, au sens propre du terme. Du moins l'ai-je associé à quelque

chose de cet ordre-là. Ce n'était pas l'heure des enfantillages. Alors tu rentres dans le système et tu le protèges.

Le tableau des années passées entre votre père et votre mère dans ce grand appartement "sans vie, sans histoire, sans mémoire" du quai Branly semble bien sombre.

Il y avait beaucoup d'amour, mais ma mère et moi étions coupées du monde. C'était un sinistre appartement de fonction, un endroit protégé, totalement neutre, un refuge et un abri, ce qui est

aussi une forme de prison. Nous ne l'avons jamais vraiment investi, nous étions sursitaires, telles des étrangères à l'intérieur de Paris, avec cette impression d'extraterritorialité propre aux

ambassades, protégées en permanence par des gendarmes. La solitude venait du manque de fluidité entre le dedans et le dehors. J'avais des copines, mais c'était compliqué.

Vous affirmez ne pas avoir su à l'époque, tout comme votre père, qu'un petit milieu avait connaissance de votre existence. On a peine à le croire, du moins de la part de votre

père...

Il devait, peut-être, savoir un peu... Mais les gens avaient peur de lui, et il n'était pas le genre d'homme à qui on venait dire : "Eh, je sais que tu as une fille cachée !" Le fonctionnement de

mon père, c'était bien ce silence qui imposait des situations. Comme il ne rendait de comptes à personne - ce qui a posé des problèmes en politique, et partout, mais voilà, c'est comme cela -,

personne n'aurait osé mettre les pieds dans le plat. Tant qu'on n'en parlait pas, cela n'existait pas !

Encore aujourd'hui, vous dites avoir du mal à vous présenter sous votre prénom...

Dire "Mazarine", c'est comme avouer quelque chose. Je m'entends le dire, ça coince. En plus, ce n'est pas un prénom discret. J'en suis fière, mais il est affreusement dérangeant, identifiant. Se

cacher et s'appeler Mazarine est une équation impossible. Elle est encore là, l'ambivalence de mon père.

Le choix de vos études - Normale sup, agrégation de philo - découle-t-il de votre désir d'anonymat ?

Normale sup, oui, je voulais y arriver pour me prouver que ma réussite était due à mon seul travail, à ma propre valeur. La philo, je l'ai vraiment choisie, et pour le coup c'était un domaine

totalement étranger à mes parents. Le concept, la théorie m'attire. La philo aide à décrypter le monde, mais c'est aussi une manière de le mettre à distance. Encore une fois, il y avait là une

forme de résistance au ressenti, à l'émotion, à la vie. Aujourd'hui, je suis de plus en plus intéressée par la philosophie qui parle du réel. L'un de mes cours à la fac est consacré à l'idée de

l'humanité à travers la déshumanisation.

En novembre 1994, votre monde a basculé avec la publication dans Paris Match de la fameuse photo de vous auprès du président...

Quand tu construis ta vie sur l'invisibilité et que tu vois ta tête sur tous les dos de kiosque, il y a une violence terrible. Le problème de la photo, c'est que l'image t'échappe, tu deviens une

histoire que les gens se racontent. L'image publique fait obstacle à la vraie rencontre, elle masque et dépossède à la fois. Celle de DSK avec ses menottes m'a fascinée ; cet homme, dans sa plus

grande vérité et intimité pure, est devenu un objet pour tout le monde. Sans protection.

Votre père avait-il conscience de la déflagration que cette photo allait provoquer en vous?

Non, je pense qu'il n'a pas pu comprendre, tout comme ma mère, très désemparée elle aussi. Cela les a dépassés. Ils ont été coincés dans cette histoire, ils ont été pris dans leur propre

problématique. Pour le coup, j'ai dû me débrouiller toute seule.

Vous avez été "objet de curiosité et de vindicte". C'est-à-dire?

J'ai eu droit à tout, aux contribuables furieux, aux articles incendiaires... Je me souviens d'un papier hallucinant de Philippe Alexandre dans Paris Match, qui racontait que je prenais

des jets privés pour aller à New York avec mon petit copain, Ali. Je n'ai jamais mis les pieds à New York et, avec Ali, j'ai surtout voyagé en charter ! Plus tard - j'avais 23 ans -, à la sortie

de mon premier roman, qui n'était pas un chef-d'oeuvre, je vous l'accorde, certains articles ont été d'une violence hallucinante. J'en ai souffert. Et puis, à 30 ans, avec Bouche cousue, je me

suis autorisée à parler de cette histoire dont tout le monde parlait et qui était la mienne ! C'est dans ce matériau, les questions de filiation, de transmission, du rapport au corps, que je

puise tous mes romans.

Aujourd'hui, vous laissez dire?

J'attaque systématiquement sur l'image, les photos volées, car c'est insupportable. Sur les mots, je laisse faire. J'ai vu mon père être adoré, mais aussi attaqué, insulté, haï. Je m'en suis fait

une raison. Cette haine ne m'est pas adressée à moi, mais à ce que je représente. Je ne suis qu'une victime expiatoire, c'est mon héritage, mon karma.

Vous brossez un portrait très positif de votre père (un être doux, bon, tolérant, complice...), mais vous parlez aussi de votre "haine" à son égard, lorsqu'il débarque sur votre lieu de

vacances. Un sacré bémol?

Ce côté père intermittent, père alterné, a pu me déstabiliser, me déranger dans mon petit confort. Quand il était à l'extérieur, il n'était plus mon père, il était un personnage, le clivage était

total. Alors, quand l'homme revient, il faut redéfinir les places, la mère devient la femme du père, le duo fusionnel mère-fille n'est plus. Cela dit, il n'y a pas qu'un bémol ici, tout ce livre

est aussi un bémol, non sur lui, mais sur le système qu'il a mis en place et que tout le monde a validé. Encore aujourd'hui, les gens ne répondent pas à mes questions, ils continuent de le

protéger. Il est vrai que mon père ne rendait jamais de comptes, les gens devaient deviner. Mais je ne suis pas du tout dans la rancune envers mes parents, j'essaie juste de comprendre comment

les choses se sont passées.

Quel usage faites-vous de l'héritage moral qu'il vous a confié?

Un très bon usage [Rires]. C'est un cadeau empoisonné. Mais je le prends à coeur quand il le faut.

Vous lisez tout ce qu'on écrit sur lui?

Non, je déteste. Car c'est toujours faux, même quand c'est vrai, ce n'est pas la même personne, j'ai du mal à faire coïncider les images. J'y viendrai, mais c'est compliqué. De toute façon, pas

plus qu'il ne le faisait hier je n'attaquerai les écrits.

A part cet héritage moral?

Rien, si, la maison de Gordes - il l'a achetée pour nous - et sa bibliothèque personnelle - tout Anatole France relié, un cauchemar ! Pour le reste, tout relève de l'éducation de ma mère : se

faire seul, ne rien devoir.

C'est une mère indépendante et stricte, voire dure, qui transparaît ici.

Elle est hypertendre, mais toujours dans la tenue et la retenue. Sa droiture est incroyable, impressionnante. Sur tous les plans. Presque trop. En même temps, ses principes ont permis d'ériger de

bons garde-fous.

Votre mère a-t-elle lu ce livre?

Elle vient de le lire, oui. Elle ne dit jamais rien sur mes livres, tout cela est compliqué pour elle. Par ailleurs, elle n'est pas du genre à faire des compliments. On s'adore, mais on n'est pas

des copines. Reste qu'elle m'a dit avoir entendu ma voix avec beaucoup d'intérêt. Et elle m'a fait rire en relevant deux erreurs : une histoire de métro pour aller à Rome, alors qu'il s'agissait

d'un train ; et de yaourts périmés que mangeait mon père alors que, m'a-t-elle dit, il ne mangeait jamais de yaourt. En tant qu'historienne de l'art, elle a un rapport à la vérité très pointu...

Vous égratignez peu de monde, même Marine Le Pen passe à travers les mailles...

Je ne la supporte pas, je vous rassure, mais elle me fait pitié. Elle n'est, selon moi, que le désir de son père, un grand dingue. Quand on regarde la typologie des monstres ou des grands chefs

totalitaires, on découvre qu'il y a toujours, à la base de leur psychologie, une forme de dépossession de soi, un vide qu'ils essaient de remplir. Sa position politique radicale correspond très

bien à un certain schéma psychologique.

Et vous ? N'avez-vous pas été dépossédée?

Moi, tout d'abord, je ne suis pas du tout attirée par le pouvoir. Il est vrai que je le connais, j'étais à côté, j'en sais les revers, cela ne peut pas être un fantasme. Et puis la dépossession

ne donne pas forcément lieu à une radicalité idéologique.

En revanche, vous n'épargnez pas Nicolas Sarkozy...

Oui, c'est épidermique. Il y a lui - indécent, vulgaire, hystérique - et tout ce qu'il représente. Il est à mes yeux quelqu'un de très dangereux, un vrai populiste qui n'a aucune conviction et

qui règle trop de choses dans son rapport au pouvoir. Il ne respecte personne et parle aux gens avec mépris, en massacrant la langue.

Contrairement à François Hollande, qui, lui, dites-vous, n'a ni pathologie, ni besoin de revanche, ni hystérie.

Comment Mazarine a vu présidentielle 2012

Avec la campagne ont resurgi le refoulé et les insultes. Mais, pour cela, je suis assez blindée. Ce qui était plus compliqué, c'était d'être là pour moi et pour quelqu'un d'autre, ce fantôme

dont je suis le témoin et la preuve. Bref, d'être encore une fois une image, un symbole. Je l'ai fait en connaissance de cause car, pour le coup, c'était là mon devoir de mémoire, mon travail.

J'ai voulu me rendre utile quoique je ne sois pas une grande militante. Le 18 mars, par exemple, j'ai accepté de lire un texte de Louise Michel au Cirque d'hiver pour le grand meeting culturel

de François Hollande. L'un des moments les plus forts a incontestablement été la fête à la Bastille. Pour tout le monde, la Bastille, c'est 1981. Sauf pour moi, ma mère n'avait pas voulu que

j'y sois. En même temps, ce 10 mai 1981 a signifié un changement de vie radical que je n'ai pas tellement compris à l'époque - je n'avais que 6 ans. Changement de vie, changement de père, et

pour ma mère un moment dramatique - elle pensait que cela sonnait la fin. Donc, aller à la Bastille en 2012, c'était vivre cet événement dont j'avais été dépossédée, c'était réintégrer mon

histoire et l'histoire collective. C'était presque aussi émouvant que l'investiture de François Hollande à l'Elysée. Sauf que je me suis fait voler mon portable dans le métro [Rires]. J'avais

la haine."

C'est rassurant, en effet. Il a cette ambition bien sûr (moi, il faudrait me payer pour être président, le poste le plus cauchemardesque qui soit), mais elle ne s'inscrit pas dans un chemin de

revanche. Sa présence est plus calme, plus accomplie.

Que pensez-vous de sa politique?

Je trouve qu'il n'est pas allé assez vite dans les grandes réformes symboliques. Ainsi du vote des étrangers : il fallait procéder tout de suite, comme on l'a fait pour la peine de mort. En même

temps, nous n'avons pas encore beaucoup de recul.

L'élection de François Hollande a-t-elle fait office de thérapie?

De réparation, plutôt. Au niveau personnel, d'abord : arriver officiellement, simplement, le jour de son investiture, en portant mon nom, mon prénom, dans ce lieu qui n'était pas que l'Elysée,

qui était le bureau de papa, le lieu interdit, le lieu du rejet, m'a apaisée. La boucle est bouclée. Plus généralement, l'élection a affermi la légitimité de la gauche au pouvoir, ce qui rejoint

ma propre problématique : mon père n'est plus une exception. Une exception, c'est génial, mais c'est lourd aussi. Enfin, Hollande a eu des mots justes, et très fins. Lui aussi, je pense, avait en

tête cette notion de passation. Moi, j'étais un petit relais, un trait d'union symbolique.

Cette parenthèse s'est-elle refermée avec l'élection?

Plutôt, oui. Cette période m'a permis d'évacuer beaucoup de choses. Je serai toujours la fille de mon père, je lui ressemblerai toujours, mais cela n'est plus un problème.

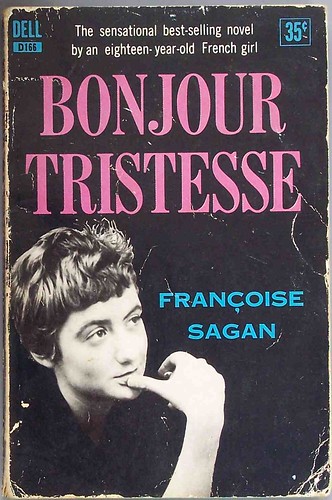

A l'origine

des Lumières, de la pensée affranchie de tout dogme, le libertinage a contribué à façonner notre société. De Montaigne à Sade en passant par Cyrano de Bergerac ou Dom Juan, découvrez l'histoire

d'une liberté de penser pas comme les autres.

A l'origine

des Lumières, de la pensée affranchie de tout dogme, le libertinage a contribué à façonner notre société. De Montaigne à Sade en passant par Cyrano de Bergerac ou Dom Juan, découvrez l'histoire

d'une liberté de penser pas comme les autres.

© Comité Jean Cocteau

© Comité Jean Cocteau

/image%2F0683986%2F20150406%2Fob_85b3f0_christian-soleil-photo-dr.jpg)