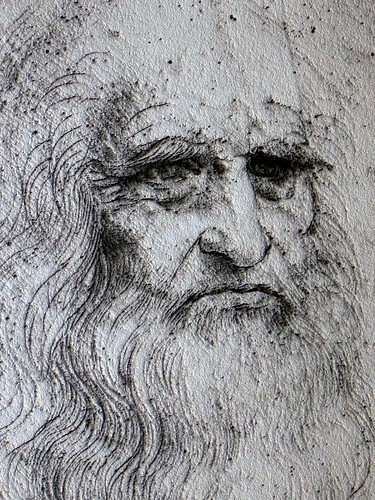

Duncan Grant - Selfportrait

Duncan James Corrowr Grant was a painter and decorative artist. He was born in his family's ancestral home, The Doune, at Rothiemurchus, near Aviemore, on 21

January 1885, the only child of Major Bartle Grant and his wife, Ethel McNeil. His early years were spent in India and Burma, where his father's regiment was stationed; he returned to England in

1893, to attend Hillbrow preparatory school, Rugby, where he first met Rupert Brooke, received lessons from an art teacher who aroused his interest in Japanese prints, and was thrilled to

discover the work of Edward Burne-Jones. (‘For years I would ask God on my knees at prayers to allow me to become as good a painter as he’ (Spalding, 13).) In 1899 he became a day pupil at St

Paul's School, living for most of this period with his cousins the Stracheys—his aunt Jane Maria Grant having married Richard Strachey (1817–1908). This proved the more significant educational

experience. Not only was Lady Strachey an engaging, original, and energetic personality, but her numerous children, in particular Philippa, Lytton, Margery, and James, provided Duncan Grant with

an intelligent and very cultivated milieu.

His background gave Grant access to the world of high Victorian art. As a boy he accompanied Lady Strachey to the studios of certain eminent artists on ‘picture

Sunday’; as a young man he attended one of Sir Lawrence Alma-Tadema's at-homes. Lady Strachey, perceiving that he gained little from St Paul's, had agreed with his parents that he should leave

school early and study at the Westminster School of Art. He did so, also travelling in Italy in 1902 and 1903. His understanding of what it meant to be an artist was developed further when in

1903 his cousin Dorothy Strachey married a French painter, Simon Bussy, who enjoyed friendship with Matisse. On coming of age Grant used a £100 legacy from another aunt, Lady Colvile, to study

for one year (1906–7) in Paris, at Jacques-Emile Blanche's La Palette. While there he copied Chardin in the Louvre and ignored, or remained unaware of, the controversy caused by the Fauves. Thus,

though an art student in Paris during one of the most revolutionary moments in the history of painting, he continued, for some years yet, to paint with sober colours and formal restraint. A fine

example of his early work is his portrait of James Strachey (Tate collection).

On his return to London, Grant began working on his own. He went often to concerts and the theatre, and was frequently in the company of his friends. A brief affair

with his cousin Lytton Strachey gave way to a more significant relationship with Maynard Keynes, who was attracted, like many others, by the originality of Grant's mind and by his good looks. As

a near neighbour of Virginia Stephen (later Woolf) and her brother Adrian, with whom he also had an affair, Grant swiftly became a central figure within the Bloomsbury group, despite the fact

that he lacked the Cambridge education shared by all the other male participants.

The turning point in Grant's career came in 1910, when he responded to the implications of a French post-impressionist exhibition which Roger Fry had mounted at the

Grafton Galleries in London. He rid himself abruptly of all the pictorial conventions that had previously governed his art and experimented with an expressive handling of line, colour, and form.

Rupert Brooke, in his review of the Second Post-Impressionist Exhibition of 1912–13, observed that Grant was ‘roaming … between different styles and methods’ (Spalding, 127). Although this

continued to hold true of his work for some time yet, his daring innovations quickly earned him a leading position among avant-garde artists in Britain. His eclectic sensibility derived ideas

from many sources, which he employed with great imaginative freedom. His most surprising work is his Kinetic Abstract Scroll (Tate collection), produced during August 1914. Composed of abstract

blocks, grouped in repeated clusters which rise and fall, it was intended to be viewed, like a film, through an aperture, as it was wound past. Grant wanted it to be accompanied by music and

specified a slow movement from one of Bach's Brandenburg concertos. This upholds the solemnity of this work, which is rare in Grant's output.

When Roger Fry founded the Omega workshops in 1913, in the hope that the new sense of colour, design, and rhythm animating post-impressionism would spill over into

the decorative arts, Grant agreed to become, with Vanessa Bell (1879–1961), a co-director. He received welcome remuneration for his designs and quickly proved to be an able, original decorator,

owing to his nervous, highly personal brushwork and his witty and lyrical invention. He is well represented in the Courtauld Institute collection of Omega items. While working closely together in

the lead up towards the opening of the workshops, Grant and Bell moved into an intimate relationship which also marked the onset of an aesthetic partnership. Hitherto Grant's passions had been

engaged almost always by members of his own sex and, although this essential aspect of his sexual nature never ceased to affect him, his union with Bell, and his friendship with her husband,

played a determining role in the conduct of his life. It was Vanessa Bell who sustained and assisted him in his resolution not to fight in the First World War, making a home for him and David

Garnett, first at Wissett Lodge in Suffolk, then at Charleston, at Firle, in Sussex, where he undertook farm work until the end of the war. In 1918 Bell bore Grant a daughter, Angelica, who some

twenty years later married David Garnett. Despite various homosexual allegiances in subsequent years, Grant's relationship with Vanessa Bell endured to the end; it became primarily a domestic and

creative union, the two artists painting side by side, often in the same studio, admiring but also criticizing each other's efforts. They also continued to work in partnership on many decorative

schemes after the Omega closed in 1919.

Ironically, Grant, who became greatly admired as a colourist, produced some of his most integrated compositions immediately after the First World War, when he

adopted, temporarily, a sombre, low-toned palette. This work is also characterized by a search for ‘solidity’, a term often used in Roger Fry's criticism of that period. There was never any

serious return to abstraction, though his palette regained a richness and brilliance. This, combined with his painterly fluency, helped bring him to the zenith of his popularity in the 1930s. In

1935 both he and Vanessa Bell accepted commissions to paint decorative panels for the new Cunard liner, RMS Queen Mary. Grant's stylized figures did not fit with the more lightweight aesthetic

found elsewhere in the ship, and their rejection was the cause of a small scandal. He continued, however, to accept decorative commissions, such as the Russell chantry, which he painted in the

1950s for Lincoln Cathedral. Equally, if not more, significant are the decorations in Berwick church, Sussex, a commission which Grant shared with Vanessa Bell and her son and their daughter,

Quentin and Angelica. The unaffected simplicity of these decorations is in keeping with the character of the small church and enables them to fulfil their purpose. This work was carried out

during the Second World War at Charleston, which had once again become Grant and Vanessa Bell's permanent home, and remained so from then on. The main part of the work for Berwick church was

completed in 1943. In 1941 Grant had been made royal designer for industry for his work on printed textiles.

After the return to peace in 1945 the most significant development in Grant's life was his encounter in Piccadilly with Paul Roche. A young Catholic, Roche at first

kept from the older man the fact that he was training for the priesthood, a career he eventually abandoned. He shared Grant's pied-à-terre in London, posed for many paintings and drawings, and

formed a lasting relationship with the painter, despite their difference in age and the fact that by the late 1950s Roche had married, moved to America, and had five children, one

illegitimate.

During this period Grant's reputation as an artist declined and he had difficulty selling his pictures except at very low prices. In 1961 Vanessa Bell died and he

was left to live alone at Charleston, with the loyal housekeeper, Grace Higgens, and her husband. He was a forgotten figure by all but a few friends until the late 1960s, when he was rediscovered

by a younger generation. He enjoyed friendship with Lindy Guinness (later Dufferin), whom he encouraged to paint; he also attracted the interest, support, and friendship of the Tate curator

Richard Morphet and the art historians Richard Shone and Simon Watney; and his career and reputation were regalvanized by the art dealer Anthony d'Offay, whose promotion of Grant helped fertilize

the joyous relaxation that informs his late work. He had welcomed the return of Paul Roche and his family to England after Vanessa Bell's death, and in his final years spent much time in Roche's

company. Throughout this and all periods of his artistic life painting remained as essential to his well-being as breathing, and he continued to work up until a few days before his death.

Grant is assured of his place in British art history as an innovator of great talent, as an accomplished decorator, and as a painter of large though unequal

achievement. At his best, he orchestrates a subtle, often mellifluous and sonorous arrangement of colours and forms, frequently weaving into his work allusions to other artists within the western

European tradition of which he was a proud and sensitive inheritor. As a man he was distinguished by great personal beauty and an uncommon sweetness of character; no one who met him could fail to

be impressed by his gentle dignity and his faintly ironical vivacity. His enthusiastic generosity as a critic of other artists' work derived from a firm conviction that, of all human activities,

painting is the best. He died in Paul Roche's home, at The Stables, Aldermaston, on 8 May 1978.

Christian Soleil publishes a life of Duncan Grant : "Mémoires de Duncan Grant, Un Highlander à Bloomsbury", Société des Ecrivains, Paris, 2011, 266 p. 22

euros.

/image%2F0683986%2F20150406%2Fob_85b3f0_christian-soleil-photo-dr.jpg)